Die Gratiskonzerte der letzten Zeit mal im Schnelldurchlauf:

Bei angenehmem Frühlingswetter luden BETON DE ROUGE und GRANNY’S MILK am Nachmittag zum „Tanzbier mit Kuchen“ im Viertel, sprich: Zwischen den Neubauten in Altona-Nord wurde ‘ne kleine Bühne improvisiert und neben der unmittelbaren Nachbarschaft samt Kind und Kegel kamen Punkrockerinnen und Punkrocker aus den anliegenden Stadtteilen zusammen, um zu schnacken, paar Getränke zu zischen und die beiden Bands zu begutachten. Meiner Liebsten und mir war das bischn zu früh, aber immerhin zu GRANNY’S MILK schafften wir’s. Das anscheinend noch nicht lange bestehende Quartett mit gut aufgelegter Sängerin zockte englischsprachigen Oldschool-Punk/HC mit knackig kurzen Songs, starken, dominanten Bassläufen und sympathischer Ausstrahlung. Kam gut und würde ich mir mit ‘ner P.A. mit etwas mehr Wumms auch noch mal angucken.

Bei angenehmem Frühlingswetter luden BETON DE ROUGE und GRANNY’S MILK am Nachmittag zum „Tanzbier mit Kuchen“ im Viertel, sprich: Zwischen den Neubauten in Altona-Nord wurde ‘ne kleine Bühne improvisiert und neben der unmittelbaren Nachbarschaft samt Kind und Kegel kamen Punkrockerinnen und Punkrocker aus den anliegenden Stadtteilen zusammen, um zu schnacken, paar Getränke zu zischen und die beiden Bands zu begutachten. Meiner Liebsten und mir war das bischn zu früh, aber immerhin zu GRANNY’S MILK schafften wir’s. Das anscheinend noch nicht lange bestehende Quartett mit gut aufgelegter Sängerin zockte englischsprachigen Oldschool-Punk/HC mit knackig kurzen Songs, starken, dominanten Bassläufen und sympathischer Ausstrahlung. Kam gut und würde ich mir mit ‘ner P.A. mit etwas mehr Wumms auch noch mal angucken.

Hier kann man sich einige Demo- und Proberaumaufnahmen anhören:

https://soundcloud.com/daily-junk-572607099

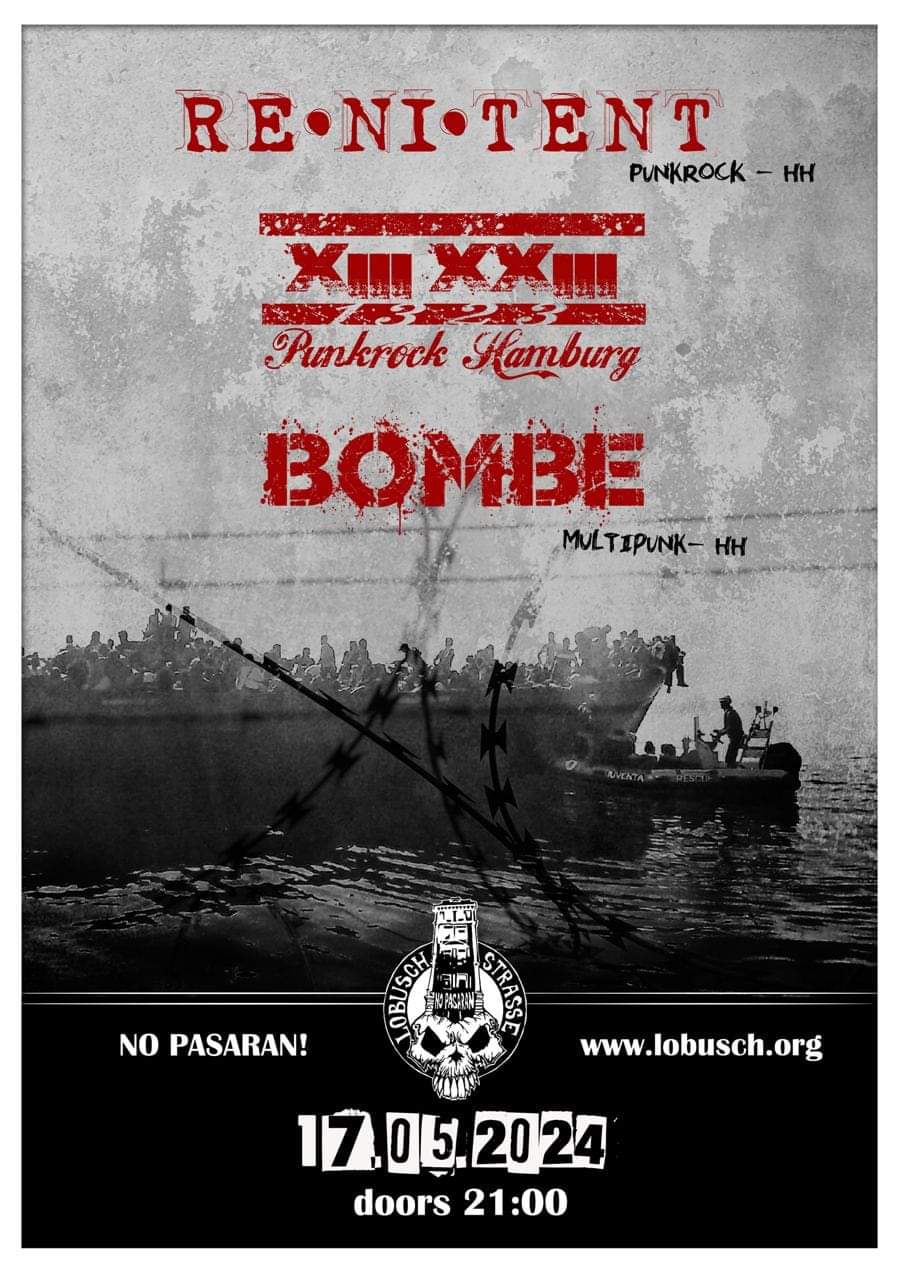

Dann stand mal wieder der Hafengeburtstag an, satte vier Tage lang Spektakel und Gedrängel in St. Pauli. Die Jolly-Roger-Bühne wird weiterhin schmerzlich vermisst, aber es gibt ja das Alternativprogramm mit zwei subkulturellen Bühnen unten vor der Vokü (mit lokalen Acts) und oben vorm Störtebeker (mit internationalem Line-up). Dass es unten bereits am Donnerstag mit u.a. VIOLENT INSTINCT losging, hatte ich komplett verpeilt, hätte aufgrund der Probe mit meiner eigenen Combo aber auch keine Zeit gehabt. Am Freitag schaffte ich’s dann auch erst am frühen Abend, verpasste somit die ersten Acts auf beiden Bühnen. Nach Verzehr meines allhafengeburtstaglichen Lieblings-Veggie-Döners waren BOMBE bereits durch und die zweite Band des Abends – das dürften POSSIBLE DAMAGE gewesen sein – lärmten gerade amtlich, lagen aber auch schon in den letzten Akkorden. Also ging ich runter und pfiff mir RE-NI-TENT rein, die aktuelle Band des ehemaligen ANSCHLAG-Bandkopfs, wie ich mir erzählen ließ, und zudem die Zweitband von 1323-Ali (der hier Bass spielt und kräftig beim Gesang unterstützt). Der erste Auftritt ist erst ein paar Monate her, die Band ist also noch jung. Das Trio zockt melodischen deutschsprachigen Punkrock, wie man ihn insbesondere in den 1990ern goutierte, und scheint ein gutes Gespür für Hooks zu haben. Im Set fanden sich dann auch noch Songs von ANSCHLAG, in Erinnerung geblieben ist mir zudem eine Nummer zu Ehren Georg Elsers – jenem Hitler-Attentäter, der kein Nazi war. Diese gab’s ebenso wie einen klasse ANSCHLAG-Singalong-Ohrwurm als Zugabe noch mal. Der Sound war – besonders, wenn man gerade von oben kam – aufgrund der etwas schwachbrüstigen P.A. gewöhnungsbedürftig, entwickelte aber rasch rauen Impro-Charme. Das Publikum stand bereits bis auf die Straße, und die Stimmung war bestens, Bengalos und Rauchtöpfe sorgten für ein Plus an Atmosphäre. Fotos machen ist an dieser Bühne leider nicht erwünscht, was ich natürlich respektierte. RE-NI-TENT spielen übrigens noch mal am Freitag zusammen mit 1323 und BOMBE inner Lobusch!

Dann stand mal wieder der Hafengeburtstag an, satte vier Tage lang Spektakel und Gedrängel in St. Pauli. Die Jolly-Roger-Bühne wird weiterhin schmerzlich vermisst, aber es gibt ja das Alternativprogramm mit zwei subkulturellen Bühnen unten vor der Vokü (mit lokalen Acts) und oben vorm Störtebeker (mit internationalem Line-up). Dass es unten bereits am Donnerstag mit u.a. VIOLENT INSTINCT losging, hatte ich komplett verpeilt, hätte aufgrund der Probe mit meiner eigenen Combo aber auch keine Zeit gehabt. Am Freitag schaffte ich’s dann auch erst am frühen Abend, verpasste somit die ersten Acts auf beiden Bühnen. Nach Verzehr meines allhafengeburtstaglichen Lieblings-Veggie-Döners waren BOMBE bereits durch und die zweite Band des Abends – das dürften POSSIBLE DAMAGE gewesen sein – lärmten gerade amtlich, lagen aber auch schon in den letzten Akkorden. Also ging ich runter und pfiff mir RE-NI-TENT rein, die aktuelle Band des ehemaligen ANSCHLAG-Bandkopfs, wie ich mir erzählen ließ, und zudem die Zweitband von 1323-Ali (der hier Bass spielt und kräftig beim Gesang unterstützt). Der erste Auftritt ist erst ein paar Monate her, die Band ist also noch jung. Das Trio zockt melodischen deutschsprachigen Punkrock, wie man ihn insbesondere in den 1990ern goutierte, und scheint ein gutes Gespür für Hooks zu haben. Im Set fanden sich dann auch noch Songs von ANSCHLAG, in Erinnerung geblieben ist mir zudem eine Nummer zu Ehren Georg Elsers – jenem Hitler-Attentäter, der kein Nazi war. Diese gab’s ebenso wie einen klasse ANSCHLAG-Singalong-Ohrwurm als Zugabe noch mal. Der Sound war – besonders, wenn man gerade von oben kam – aufgrund der etwas schwachbrüstigen P.A. gewöhnungsbedürftig, entwickelte aber rasch rauen Impro-Charme. Das Publikum stand bereits bis auf die Straße, und die Stimmung war bestens, Bengalos und Rauchtöpfe sorgten für ein Plus an Atmosphäre. Fotos machen ist an dieser Bühne leider nicht erwünscht, was ich natürlich respektierte. RE-NI-TENT spielen übrigens noch mal am Freitag zusammen mit 1323 und BOMBE inner Lobusch!

Nun war hier Umbaupause angesagt, also wieder hoch vors Störtebeker. URBICYD, ein polnisches Quartett, lud zum Tanztee. Mucke: Crust, Gesang: Gegurgel, Gespeie und Gegrowle. Der Drummer kloppte ‘nen verdammt heftigen Snare-Punch und der Sänger hatte seine Schuhe vergessen (oder versoffen). Ansagen gab’s keine; es wurde durchgeballert, und zwar dann doch auch mit etwas Groove, was gar nicht so verkehrt klang. Alles in allem aber mehr Geräusch als Musik und nach rund 20 Minuten war auch schon wieder Schluss.

Stimmungsvoller und unterhaltsamer ging’s im Anschluss unten bei den TRÜMMERRATTEN ab, die ich nun schon ‘ne ganze Weile nicht mehr gesehen hatte. So ist mir offenbar auch entgangen, dass der lütte Sänger gar nicht mehr dabei ist, sondern der Gitarrist das Mikro übernommen hat. Oder war das nur ‘ne Ausnahme? Wie auch immer, die bewusst simpel gehaltenen, meist kurzen Songs für Punk und ansonsten gegen alles treffen für gewöhnlich die Richtigen, gehen sofort in Ohr und Pogobein und sind hübsch rotzig und frech, ohne dabei übermäßig aggressiv zu sein. Die Straße war mittlerweile rappelvoll und vor der Bühne wurde vergnügt auf und ab gehüpft, aber die P.A. schien nun endgültig an ihre Grenzen gelangt und war schlicht verfickt leise. Zunächst zumindest. Ich drängelte mich weiter nach vorne, wo’s besser wurde, vielleicht hatte man aber auch doch noch eine Möglichkeit gefunden, ein paar Dezibel mehr herauszukitzeln. Gut, der Schwarzfahrsong ist in Schlandticketzeiten ein wenig überholt, dafür ließ mich ein sarkastisches Liedchen übers Nichttempolimit auf den Autobahnen aufhorchen – und bei „Nicht genug“ am Schluss sang gefühlt die ganze Straße mit. Hat Spaß gemacht!

Mittlerweile gut angedengelt kraxelte ich wieder die Balduintreppe hoch und bekam noch den Schluss von SEURAT mit, finnischer HC-Punk mit sehr expressionistischer Sängerin. WÜT (Berliner Metal-Punk) hatte ich komplett verpasst, aber als letzte Band standen noch BAD JESUS EXPERIENCE, ebenfalls aus Finnland, ebenfalls mit Sängerin, auf dem Plan. Die gefielen mir musikalisch fast am besten, HC-Punk mit ordentlich Druck auf dem Kessel und dem gewissen atmosphärischen Etwas. Zu Beginn des Gigs gab’s Reibereien mit jemandem im Publikum, der ein Palituch demonstrativ vor der Bühne hochhielt. Dies hatte er anschließend zu unterlassen, tragen durfte er’s aber weiterhin und der Bassist der Band tat es ihm gleich. Das sorgte in der politisch derzeit aufgeheizten Stimmung und vor dem Hintergrund des tobenden Krieges im Nahen Osten natürlich für gemischte Reaktionen und die richtig gute Stimmung wollte nicht mehr recht aufkommen. So zumindest mein Eindruck – und ich hoffe, ich habe hier jetzt keine Bandnamen durcheinandergeworfen, denn mir die Running Order abzufotografieren habe ich leider versäumt. Bei dieser Gelegenheit: Ein echter Knaller wär’s, wenn sich die Betreiber(innen) beider Bühnen zukünftig absprechen könnten, sodass während der Umbauphase auf der einen ‘ne Band auf der anderen zockt. Aber das ist vermutlich zu viel verlangt und organisatorisch kaum zu stemmen…

Ich gab mir noch bischn die Kante, (a)sozialisierte und merkte am nächsten Tag, wie alt ich geworden bin, als ich mich dann doch so gar nicht mehr erneut zum Hafengeburtstag aufraffen konnte. Stattdessen verfolgte ich zu Hause den Ausgang des Spiels Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf und hätte mich lediglich im Falle eines Kieler Siegs noch mal in Richtung Kiez aufgemacht, denn dieser wäre gleichbedeutend mit einem Aufstieg des FC St. Pauli ins Oberhaus gewesen. Das Unentschieden aber reichte den Störchen und so sah ich mir auf Sport 1 noch den Platzsturm und die Jubelarien an. Glückwunsch nach Kiel!

Dadurch ausgenüchtert und relativ fit fand ich mich Sonntagmittag pünktlich in der Sportkneipe ein, um mit Freunden dem Sieg des FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück beizuwohnen, durch den auch der eigene Aufstieg perfekt gemacht wurde. Freudetrunken ging’s weiter zum Jolly Roger, wo sich nach und nach eine riesige Traube feiernder und sich gegenseitig herzender Menschen einfand, die das zeitweise ausgeschenkte Freibier genossen und dafür sorgten, dass die Straße abgesperrt werden musste. Zudem hatte das Jolly da mal, äh, „spontan was vorbereitet“: LOS FASTIDIOS, deren „Antifa Hooligans“ bei jedem Heimspiel erklingt, gaben ein Konzert auf dem Balkon über der Fankneipe! Die italienische Band zockte nicht nur ein, zwei Songs, sondern ein reguläres Set, also ein buntes Potpourri aus Oi!-Punk, Reggae und Ska, stimmte insgesamt dreimal die Hooligans-Nummer sowie diverse Sprechchöre und Fan-Gesänge an, machte zwischendurch Platz für die HARBOUR REBELS, die als besondere Gäste ihren St.-Pauli-Skinheads-Song (mit LOS FASTIDIOS‘ Unterstützung) brachten, und coverte sich ein gutes Stück weit durch die Two-Tone-Historie. Wann erlebt man so was schon mal? Etwas kurios mutete es an, dass man den natürlich sitzenden Drummer nicht sehen konnte, weshalb er sich zwischen den Songs immer mal wieder zu erkennen gab. Glückwunsch, FC St. Pauli, und danke allen, die dazu beigetragen haben, dieses Wochenende derart legendär zu machen und mir am nächsten Tag auf Arbeit diese seltene Mischung aus etwas schwerem Kopf, müden Gliedern und seligem Grinsen einzuhandeln!

Zurzeit kommt man aus dem Feiern kaum noch raus: Nach dem Hafengeburtstag und dem Aufstieg des FC St. Pauli stand die letzte reguläre Partie des AFC vor der Aufstiegsrunde an, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits die Meisterschaft der Hamburger Oberliga gesichert hatte. Aus dem Stadion ging’s direkt in die Lobusch, wo zwei (von drei) Bands spielten, die sich bereits eine Woche zuvor auf dem alternativen Hafengeburtstag ein Stelldichein gegeben hatten, von denen ich eine – BOMBE – jedoch verpasst hatte. Ich war dabei anscheinend etwas sehr schnell, denn um kurz nach 21:00 Uhr war noch nicht viel los. Nach und nach trudelten aber so einige bekannte Gesichter aus dem Stadion und weitere Freundinnen und Freunde des deutschsprachigen HH-Punks ein, ohne dass es übermäßig voll und drängelig geworden wäre – was auch mal sehr angenehm ist.

Zurzeit kommt man aus dem Feiern kaum noch raus: Nach dem Hafengeburtstag und dem Aufstieg des FC St. Pauli stand die letzte reguläre Partie des AFC vor der Aufstiegsrunde an, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits die Meisterschaft der Hamburger Oberliga gesichert hatte. Aus dem Stadion ging’s direkt in die Lobusch, wo zwei (von drei) Bands spielten, die sich bereits eine Woche zuvor auf dem alternativen Hafengeburtstag ein Stelldichein gegeben hatten, von denen ich eine – BOMBE – jedoch verpasst hatte. Ich war dabei anscheinend etwas sehr schnell, denn um kurz nach 21:00 Uhr war noch nicht viel los. Nach und nach trudelten aber so einige bekannte Gesichter aus dem Stadion und weitere Freundinnen und Freunde des deutschsprachigen HH-Punks ein, ohne dass es übermäßig voll und drängelig geworden wäre – was auch mal sehr angenehm ist.