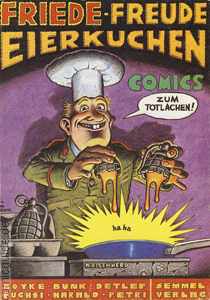

Die nach „Semmels Satire Sammelsurium“ zweite Kompilation des Kieler Semmel-Verlachs (damals noch „Verlag“) stammt aus dem Jahre 1982 und umfasst rund 150 unkolorierte, handgeletterte Seiten im verlagstypischen großen Taschenbuch, das einen sehr hübschen bunten Einband aufweist. Es enthält sowohl ganz kurze als auch relativ lange Geschichten satirischer Natur.

Die nach „Semmels Satire Sammelsurium“ zweite Kompilation des Kieler Semmel-Verlachs (damals noch „Verlag“) stammt aus dem Jahre 1982 und umfasst rund 150 unkolorierte, handgeletterte Seiten im verlagstypischen großen Taschenbuch, das einen sehr hübschen bunten Einband aufweist. Es enthält sowohl ganz kurze als auch relativ lange Geschichten satirischer Natur.

Nicht nur Tomas M. Bunks „Die Flasche!“ zum Einstieg ist sehr vom Kalten Krieg und der Wahl Reagans zum US-Präsidenten geprägt, ließe sich aber auch 1:1 auf den Schwachmaten Trump übertragen. Selbst Rolf Boykes lange, köstliche Geschichte zweier verfeindeter Froschvölker weisen Parallelen zu Reagan auf, heißt einer der Froschkönige doch Bonzo (Reagans Spitzname). „Krieg der Frösche“ ist aber eine allgemein gehaltene Parabel auf sinnlose Kriege und die Idiotie nationalautoritärer Staatsformen. Auch schön: In Detflef Surreys „Die Hex‘ im Wald“ geraten zwei Hexen in die Auseinandersetzungen um die Erweiterung eines Militärgeländes, wobei die eine nicht im Wald, sondern in der Stadt lebt und statt auf einem Besen ganz fortschrittlich auf einem Staubsauger reitet. Haralds „Friedenslärm und Kriegsgeflüster“ ist ein interessanter Comic mit extra viel Zeitkolorit, in dem eine Westberliner Punkerin und Hausbesetzerin einen westdeutschen Friedensaktivisten kennenlernt, mit ihm sexuell wird und er sie daraufhin in Berlin besucht, wo eine Militärparade der Alliierten gestört werden soll. Harald greift damit damalige Debatten nicht nur um Militanz und Pazifismus auf. Leider geriet die Durchführung der Aktion gegen die Parade etwas unübersichtlich.

Bunks „Szenen eines Flops“ ist superdetailreich und dabei superböse, sein aufwändiger und detailverliebter Schraffurstil kommt besonders in seiner Karsten-Dose-Geschichte „Affentanz“ zur Geltung – herrlich makaber, wie ein naiver Pazifist den dritten Weltkrieg auslöst. Fuchsi steuert neben seinem Zorro eine abgefahrene Geschichte über Maschinen mit Bewusstsein, die die Erde beherrschen, sich im Krieg selbst ausrotten und damit Platz für den aus Eiern schlüpfenden Menschen machen, bei.

Alle Geschichten handeln auf die eine oder andere Weise von Krieg, womit dieser Band den damaligen (zahlreiche Parallelen zur Gegenwart aufweisenden) vorherrschenden Zeitgeist dokumentiert – zumindest jenen innerhalb der sich ob der Zuspitzung des Kalten Kriegs besorgt zeigenden Anarcho-/Indie-Comicszene. Lesenswert sind grundsätzlich alle Geschichten, auch die nicht von mir herausgestellten, wenngleich die eine oder andere qualitativ etwas abfällt.

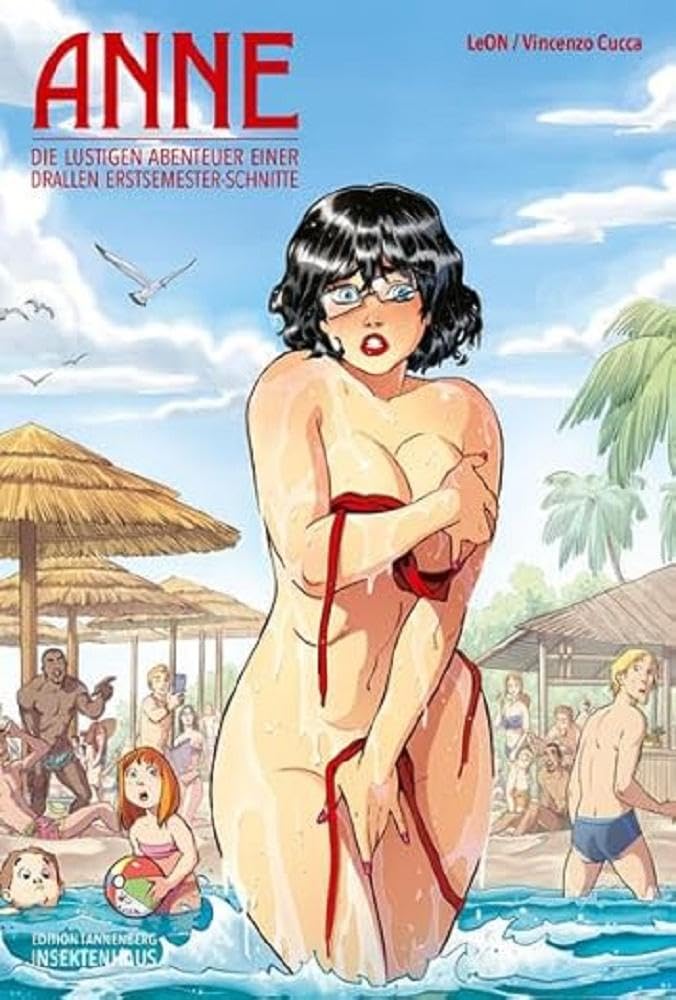

Dieser im Jahre 2021 im Insektenhaus-Verlag in deutscher Übersetzung als rund 60-seitiges Hardcover-Album erschienene Comicband des belgischen Autors LeON und des italienischen Zeichners Vincenzo Cucca macht erst einmal einiges her: Cuccas realistischer Stil mit Anleihen beim karikierenden Funny entfaltet auf dem hochwertigen Kartonpapier seinen vollen Glanz, die Kolorierungen sind hübsch bunt, die Panelstruktur dynamisch. Doch inhaltlich liegt einiges im Argen.

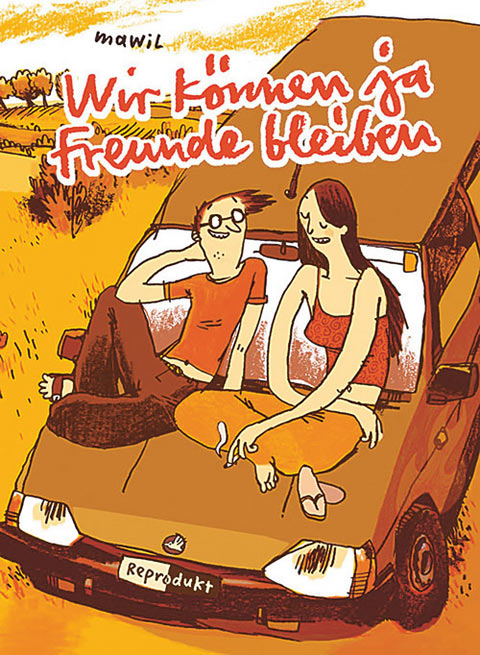

Dieser im Jahre 2021 im Insektenhaus-Verlag in deutscher Übersetzung als rund 60-seitiges Hardcover-Album erschienene Comicband des belgischen Autors LeON und des italienischen Zeichners Vincenzo Cucca macht erst einmal einiges her: Cuccas realistischer Stil mit Anleihen beim karikierenden Funny entfaltet auf dem hochwertigen Kartonpapier seinen vollen Glanz, die Kolorierungen sind hübsch bunt, die Panelstruktur dynamisch. Doch inhaltlich liegt einiges im Argen. In dem im Jahre 2012 im Stuttgarter Zwerchfellverlag erschienen, rund 110-seitigen Softcoverband im Zwischenformat geben sich 18 Zeichnerinnen und Zeichner der deutschen Independent-Comicszene ein Stelldichein, darunter Maike Plenzke, Mawil, Steffi Schütze, Calle Claus und auch die Herausgeberin und der Herausgeber. Allen gemein ist, dass sie einmal ihren libidinösen Fantasien freien Lauf lassen und eine Kurzgeschichte für diesen Band beisteuern. Dadurch umfasst der vollfarbige Band eine kunterbunte stilistische Mischung. Manches ist eigentlich reiner Porno, bekommt aber doch noch eine leicht amüsante Pointe angehängt; anderes ist hingegen von vornherein deutlich humoristisch angelegt.

In dem im Jahre 2012 im Stuttgarter Zwerchfellverlag erschienen, rund 110-seitigen Softcoverband im Zwischenformat geben sich 18 Zeichnerinnen und Zeichner der deutschen Independent-Comicszene ein Stelldichein, darunter Maike Plenzke, Mawil, Steffi Schütze, Calle Claus und auch die Herausgeberin und der Herausgeber. Allen gemein ist, dass sie einmal ihren libidinösen Fantasien freien Lauf lassen und eine Kurzgeschichte für diesen Band beisteuern. Dadurch umfasst der vollfarbige Band eine kunterbunte stilistische Mischung. Manches ist eigentlich reiner Porno, bekommt aber doch noch eine leicht amüsante Pointe angehängt; anderes ist hingegen von vornherein deutlich humoristisch angelegt. Nachdem es mir Mawils

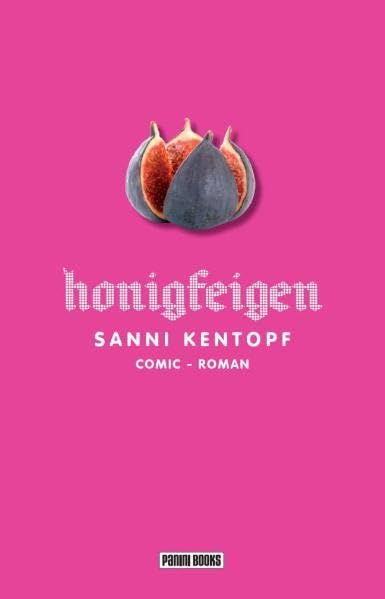

Nachdem es mir Mawils  Für Panini ist diese Comic-Veröffentlichung ungewöhnlich, ist der Verlag doch nicht unbedingt für seinen Erotiksektor bekannt. Umso überraschter war ich, als mir dieser vollfarbige, 72 (leider unnummerierte) Seiten umfassende Softcover-Band aus dem Jahre 2010 im 26 cm hohen Zwischenformat antiquarisch in die Hände fiel. Geschrieben wurde er von Sanni Kentopf, einer gebürtigen Norddeutschen, die unter anderem als Tänzerin tätig ist (oder war). Die in dynamischer Panelstruktur angeordneten Zeichnungen stammen von Alberto Saichann, der einen realistischen Stil verfolgt.

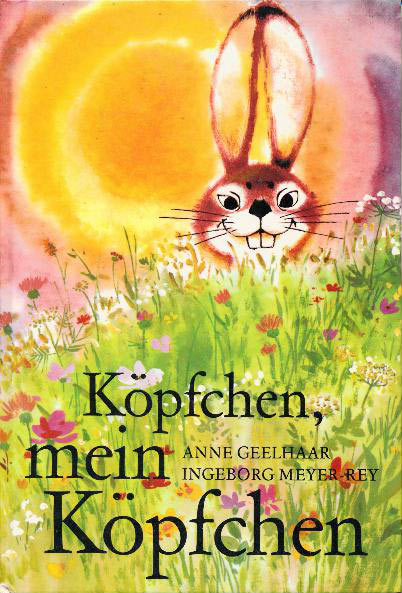

Für Panini ist diese Comic-Veröffentlichung ungewöhnlich, ist der Verlag doch nicht unbedingt für seinen Erotiksektor bekannt. Umso überraschter war ich, als mir dieser vollfarbige, 72 (leider unnummerierte) Seiten umfassende Softcover-Band aus dem Jahre 2010 im 26 cm hohen Zwischenformat antiquarisch in die Hände fiel. Geschrieben wurde er von Sanni Kentopf, einer gebürtigen Norddeutschen, die unter anderem als Tänzerin tätig ist (oder war). Die in dynamischer Panelstruktur angeordneten Zeichnungen stammen von Alberto Saichann, der einen realistischen Stil verfolgt. Jetzt mal etwas ganz anderes: Manchmal verschwimmen die Erinnerungen. War es dieses Buch, das mir meine Oma zu lesen gab, als wir 1986 umgezogen waren, kurze Zeit mit ihr zusammen in ihrer Waldhütte lebten und am Ostersonntag gerade die Leckereien versteckt wurden? Jedenfalls kam mir das Titelbild sehr vertraut vor, als ich es kürzlich zufällig in einem Tauschschrank entdeckte und einfach mal mitnahm.

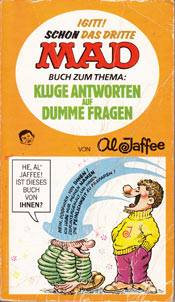

Jetzt mal etwas ganz anderes: Manchmal verschwimmen die Erinnerungen. War es dieses Buch, das mir meine Oma zu lesen gab, als wir 1986 umgezogen waren, kurze Zeit mit ihr zusammen in ihrer Waldhütte lebten und am Ostersonntag gerade die Leckereien versteckt wurden? Jedenfalls kam mir das Titelbild sehr vertraut vor, als ich es kürzlich zufällig in einem Tauschschrank entdeckte und einfach mal mitnahm. In Mad-Urgeisten Al Jaffees sechstem Soloband aus dem Jahre 1980, der hierzulande 1984 veröffentlicht wurde, widmet er sich zum wiederholten Male die gewohnten 160 Schwarzweißseiten lang seiner Lieblingsbeschäftigung: der Auseinandersetzung mit (vermeintlich) dummen Fragen und den (vermeintlich) klugen Antworten auf diese.

In Mad-Urgeisten Al Jaffees sechstem Soloband aus dem Jahre 1980, der hierzulande 1984 veröffentlicht wurde, widmet er sich zum wiederholten Male die gewohnten 160 Schwarzweißseiten lang seiner Lieblingsbeschäftigung: der Auseinandersetzung mit (vermeintlich) dummen Fragen und den (vermeintlich) klugen Antworten auf diese. Vor ein paar Jahren schrieb ich nach der

Vor ein paar Jahren schrieb ich nach der  Bereits zum sechsten Male murksen sich die beiden verfeindeten Spione mit den spitzen Nasen gegenseitig im Taschenbuchformat ab. Das US-Original erschien im Jahre 1982, diese deutsche Ausgabe, wie gewohnt 160 unkolorierte Seiten umfassend, folgte zwei Jahre später. Gewidmet sind die 13 neuen, „Fälle“ genannten Geschichtchen mit alliterationsfreudigen Titeln „den Spionen in aller Welt, damit sie sich ein Beispiel nehmen und sich immer nur GEGENSEITIG umbringen.“

Bereits zum sechsten Male murksen sich die beiden verfeindeten Spione mit den spitzen Nasen gegenseitig im Taschenbuchformat ab. Das US-Original erschien im Jahre 1982, diese deutsche Ausgabe, wie gewohnt 160 unkolorierte Seiten umfassend, folgte zwei Jahre später. Gewidmet sind die 13 neuen, „Fälle“ genannten Geschichtchen mit alliterationsfreudigen Titeln „den Spionen in aller Welt, damit sie sich ein Beispiel nehmen und sich immer nur GEGENSEITIG umbringen.“