„Umsonst & draußen“ lautet seit mittlerweile anscheinend fast 40 Jahren (!) Jahren das Motto des „Wutzrock“-Open-Airs am Moorfleeter Deich, das auch dieses Jahr wieder drei Tage lang um den Zuspruch festivalfreudigen Volks buhlte. Sonderlich gereizt hat mich die Veranstaltung seit vielen Jahren nicht mehr und ich weiß auch nicht, wann ich überhaupt zuletzt vor Ort war. Als am Samstag jedoch Kai Motherfucker samt Familie riefen und ich ohnehin gerade nichts wirklich Besseres zu tun hatte, reiste ich kurzentschlossen hinterher. Beim gar nicht mal so kurzen Warten auf den Bus am S-Bahnhof Mittlerer Landweg gab’s zum Meet & Greet mit Abschaum-Holli & Co. die erste Pilsette, bevor der Viehtransport direkt zum Festivalgelände fuhr. Da fing’s dann direkt mal wieder schön zu schütten an, während ich auf dem großen Parkplatz das richtige Lager suchte. Dort angekommen erneutes Meet & Greet, Pilsken usw., man kennt das. Zu meiner besonderen Überraschung lief mir auch gleich mal mein „kleiner Bruder“ über den Weg, der schräg gegenüber zu lagern pflegte. Unser Camp, bestehend aus bauwagenerfahrenen und anderen Lebenskünstlern, war bestens ausgestattet inkl. Strom satt, lauter Mucke, Kühlboxen etc. und nicht zu zuletzt angenehmen Mitmenschen, so dass man da eigentlich gar nicht wirklich weg wollte. Das Live-Programm lud auch nicht wirklich dazu ein, denn erneut versuchte man, ein „breites Spektrum“ abzudecken, sich einen sozialkritischen Anstrich zu geben und möglichst vielen etwas zu bieten, was letztendlich bedeutete, dass sich aus den Untiefen der „Independent-Szene“ besonders viel Wischiwaschi-Zeug auf den beiden Bühnen tummelte und nicht minder viel waschechtes Junghippievolk barfuß über die kontaminierten Wiesen latschte. Als ich mich dann doch am späten Nachmittag aufraffte, um mich einmal genauer umzusehen und vor allem etwas feste Nahrung in den Magen zu bekommen, stand ich fast ‘ne Stunde für ‘ne Pizza an, aber wie das dann eben auch immer so ist: Meet & Greet, Bierchen an‘ Hals, weiß man.

Zurück im Camp verweilte man gemeinsam, bis wir uns gegen 22:00 Uhr für den ersten Höhepunkt des Tages aufrafften: Das Hamburger Punkrock-Urgestein schlechthin, die RAZORS, waren glücklicherweise für irgendwen eingesprungen und luden auf der kleinen Bühne zum Schlammcatchen, denn der Boden war mittlerweile so richtig schön durchgeweicht und ich versank knöcheltief mit meinen Samba-Latschen, die vielleicht tatsächlich nicht das ideale Schuhwerk an diesem Abend darstellten. Über die RAZORS hab‘ ich ja schon manches Wort verloren; auch diesmal ebnete das eigene Material den Weg zu hymnischen Coverversionen, die sich mit Dankers oldschoolig-nöligem Gesang fast schon wie RAZORS-eigenes Material anfühlen („We Love You“, „Razors in the Night“, „We’re Coming Back“, „Heroes“ …), zum Teil inbrünstig mitgesungen von einem Freund der Band, bis hin zum dem leider viel zu früh verstorbenen Schwabe gewidmeten „Never Forget“, lautstark unterstützt von Schaub, einem weiteren langjährigen Bandkumpel. Einzelne Gäste aus dem Publikum erklommen ebenfalls die Bühne und tanzten am Rand, die meisten jedoch wateten durch den Matsch versuchten sich an Pogo u.ä. Wie so oft ein eigentlich makelloser Gig, der zu vorgerückter Stunde richtig Laune machte, lediglich der Sound konnte da nicht immer so ganz mithalten: Mal war Sänger Danker zu leise, mal die Gitarre zeitweise nur noch zu erahnen. Währenddessen und im Anschluss: Meet & Drink, müßig zu erwähnen.

- Danker zeigt’s an: This is Wutzrock, not L.A.

- Matsch too much

- Unterstützung naht

- Verzückt: RAZORS-Publikum

Letzter Act auf dieser Bühne an diesem Abend: KEIN HASS DA um Rampensau, Entertainer, Exhibitionist und Szene-Tausendsassa Karl Nagel, der damit seiner Leidenschaft für die US-NYHC-Legende BAD BRAINS frönt. BAD-BRAINS-Songs mit deutschen Texten also, aber auch mit starker eigener Note und auch davon hab’ ich bereits x-mal berichtet – was gibt’s also zu diesem Auftritt noch zu sagen? Z.B. dass der Sound endlich richtig gut wurde und man Karl ansah, wie viel Bock er auf diesen Gig hatte. Vom ersten Song an verspritzte er seine PMA (nicht DNA, ihr Ferkel!) quer übers Gelände, stolzierte und sang mit der Souveränität und dem Selbstvertrauen einer Vielzahl von Gigs im Rücken, konnte sich auf seine bestens eingespielte Band verlassen, kommunizierte mit dem Publikum, improvisierte, wenn es sich anbot und präsentierte irgendwann so stolz wie nerdig sein Hulk-T-Shirt. Als der Regen zum wiederholten Male zurückkehrte, lud er kurzerhand das Publikum auf die Bühne ein, das es sich dort tatsächlich nach und nach einrichtete – bis der Veranstalter sich einzugreifen genötigt sah, aus Sicherheitsgründen, wie er betonte. So wurde der Gig unterbrochen, bis die Bühne weitestgehend geräumt war, doch Karl blieb – nachdem er zuvor bereits einmal den direkten Publikumskontakt gesucht hatte – aus Solidarität unten vor der Bühne im Matsch. Der Gig ging dann auch noch eine ganze Weile weiter, da man bis auf eine einzelne Ausnahme anscheinend sämtliche Songs des Repertoires spielte, was natürlich auch die anfänglich gewöhnungsbedürftige, doch schon bald liebgewonnene Mischung aus HC-Hektik und entschleunigtem Kiffer-Reggae bedeutete. Das war der beste KEIN-HASS-DA-Gig, dem ich bisher beigewohnt habe und ein mehr als versöhnlicher musikalischer Abschluss des Festivals für mich, wenn meine PMA auch recht schnell weitestgehend aufgebracht war, als ich mich wieder der bekackten Realität ausgesetzt sah.

- Tränen der Rührung

- Blick von der Bühne

- mahnende Worte, fiese Fransenjacke

- Sitzblockade

- Klönschnack

- weiter im Text

Dafür wurde der nächste Morgen und Vormittag zurück im Camp noch wirklich nett und trotz meines etwas ignoranten und kritischen Einstiegs muss man natürlich den Hut vor dem anscheinend rein ehrenamtlichen Engagement der Festival-Crew ziehen. Vielleicht geht ja nächstes Jahr wieder bischn mehr…

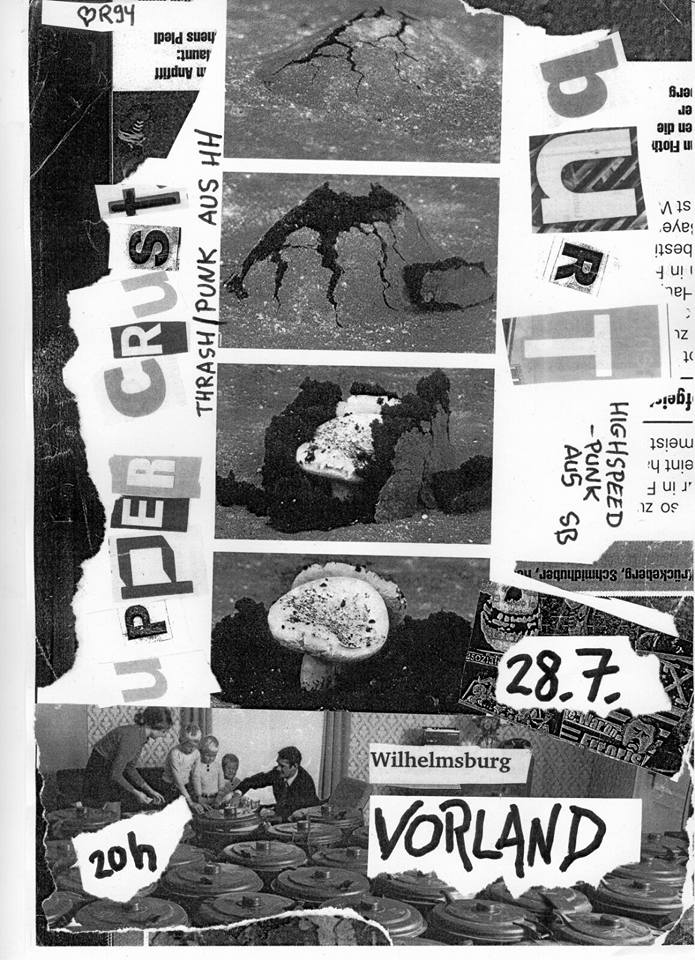

Wilhelmsburg – Elbinsel, Migrantenhochburg und seit mittlerweile doch geraumer Zeit auch Heimat woanders weggentrifizierten subkulturellen Jelumpes. Alteingesessen ist die Honigfabrik und die Zugezogenen organisieren regelmäßig Konzerte in der Fährstraße, doch das „Vorland“, wo an diesem Abend (die nichts mit Heinz Burt zu tun habenden und auch nicht „just like Eddie“ spielenden) BURT aus dem Saarland sowie die Hamburger Nicht-Crusties UPPER CRUST auftreten sollten, war mir neu. Die Wegbeschreibung klang irgendwie wenig vertrauenserweckend, aber auch neugierig machend konspirativ: Erst mal mit dem Schienenersatzverkehr auf die Insel, vorbei an ‘nem Asylbewerberheim und einer dicken Frau mit freilaufendem, schlecht hörendem Rottweiler, zu Fuß vor bis zur Autobahn und anschließend ein Loch im Gebüsch suchen, durch das es behände zu schlüpfen gilt. Letztendlich nichts, was mich abhalten könnte und als mich näherte, schallten UPPER CRUST schon gut durch die (von einer Regenattacke durchnässten) Botanik, wodurch sie mir die letzten Meter wiesen. Das Gelände erwies sich als eine Art Kleingartenparzelle mitten im Grünen mit kleiner Bühne, Tresen etc., wo sich für einen Donnerstagabend irgendwo in Nirgendwo eine beachtliche Zahl Interessierter zusammengefunden hatte. UPPER CRUST hatten anscheinend gerade angefangen, ihren deutschsprachigen HC-Punk mit ‘80er-Hektik-/Mosh-Metal-Einflüssen runterzuzocken und mussten leider auf ihren Sänger verzichten, der krank das Bett hütete, traten also wieder in der alten Dreierbesetzung an, in der sich der Gesang vornehmlich auf Drummer Lars und Klampfer Tommy verteilt. Der Sound war recht klar und druckvoll und die Performance garstig wie eh und je. Zwischendurch riss Jörg eine Basssaite, was aber schnell geflickt werden konnte. ‘ne Zugabe gab’s auch und laut Lars habe man sich wohl den einen oder anderen Lapsus erlaubt, wovon ich aber bis auf eine Ausnahme nichts mitbekommen habe. Auch zu Dritt wieder geile Scheiße für Freunde der gröberen Kelle!

Wilhelmsburg – Elbinsel, Migrantenhochburg und seit mittlerweile doch geraumer Zeit auch Heimat woanders weggentrifizierten subkulturellen Jelumpes. Alteingesessen ist die Honigfabrik und die Zugezogenen organisieren regelmäßig Konzerte in der Fährstraße, doch das „Vorland“, wo an diesem Abend (die nichts mit Heinz Burt zu tun habenden und auch nicht „just like Eddie“ spielenden) BURT aus dem Saarland sowie die Hamburger Nicht-Crusties UPPER CRUST auftreten sollten, war mir neu. Die Wegbeschreibung klang irgendwie wenig vertrauenserweckend, aber auch neugierig machend konspirativ: Erst mal mit dem Schienenersatzverkehr auf die Insel, vorbei an ‘nem Asylbewerberheim und einer dicken Frau mit freilaufendem, schlecht hörendem Rottweiler, zu Fuß vor bis zur Autobahn und anschließend ein Loch im Gebüsch suchen, durch das es behände zu schlüpfen gilt. Letztendlich nichts, was mich abhalten könnte und als mich näherte, schallten UPPER CRUST schon gut durch die (von einer Regenattacke durchnässten) Botanik, wodurch sie mir die letzten Meter wiesen. Das Gelände erwies sich als eine Art Kleingartenparzelle mitten im Grünen mit kleiner Bühne, Tresen etc., wo sich für einen Donnerstagabend irgendwo in Nirgendwo eine beachtliche Zahl Interessierter zusammengefunden hatte. UPPER CRUST hatten anscheinend gerade angefangen, ihren deutschsprachigen HC-Punk mit ‘80er-Hektik-/Mosh-Metal-Einflüssen runterzuzocken und mussten leider auf ihren Sänger verzichten, der krank das Bett hütete, traten also wieder in der alten Dreierbesetzung an, in der sich der Gesang vornehmlich auf Drummer Lars und Klampfer Tommy verteilt. Der Sound war recht klar und druckvoll und die Performance garstig wie eh und je. Zwischendurch riss Jörg eine Basssaite, was aber schnell geflickt werden konnte. ‘ne Zugabe gab’s auch und laut Lars habe man sich wohl den einen oder anderen Lapsus erlaubt, wovon ich aber bis auf eine Ausnahme nichts mitbekommen habe. Auch zu Dritt wieder geile Scheiße für Freunde der gröberen Kelle!

Als mich der gute Hannes auf dem

Als mich der gute Hannes auf dem

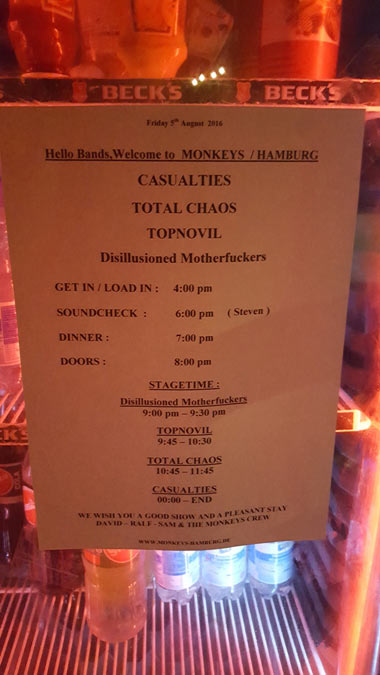

Eigentlich sollte es ein dänischer Abend mit deutschem Support werden, doch LAST SEEN LAUGHING hatten sich leider spontan aufgelöst. Micha von „Tribes of Gaarden – Subculture Concerts“ fragte daraufhin bei uns an und glücklicherweise konnten wir relativ kurzfristig einspringen. Auf einen Gig in Kiel hatten wir schon länger wieder Bock und ein besonderer Bezug ist allein schon dadurch gegeben, dass 3/5 der Band ursprünglich aus jener schleswig-holstein’schen Metropole stammen und Ole noch immer seinen Hauptwohnsitz dort hat. Während wir kurzerhand mit der Bahn anreisten, hatte Ole das Equipment bereits im Kofferraum und war pünktlich um 19:00 Uhr am Hochbunker im Kieler Arbeiter-Stadtteil Gaarden, stand jedoch erst mal am falschen, nämlich dem verschlossenen Eingang. Als wir kurz darauf eintrafen, war der schon wieder weg und seine fragenden Nachrichten und Anrufversuche erreichten uns ebensowenig wie unsere Nachfragen ihn, da man innerhalb des Bunkers tatsächlich NULL Empfang hat. Mit etwas Verspätung fand man dann aber doch noch zueinander und wuchtete das Zeug in den rustikalen Bau. Im Bunker, den unterschiedliche Veranstalter für unterschiedliche Veranstaltungen nutzen können, roch es etwas befremdlich, da irgendwelche Elektro-Hippies zuletzt mit irgendwelchen Räucherkerzen u.ä. herumhantiert hatten, anzusiedeln irgendwo zwischen Wunderbaum und alter Pisse. Doch auch daran hatten sich unsere feinen Nasen bald gewöhnt und während ich mir schon Janas schmackhaftes Veggie-Chili mit frischem Brot beim ersten (ok, zweiten) Bierchen reinschaufelte, bauten die Jungs ihr Zeug auf und suchte Raoul verzweifelt nach einer Alternative zum vor Ort vorhandenen, zu niedrigen Drumhocker. Als auch dieses Problem wegimprovisiert worden war und schließlich der emsige lokale Mischer und Bühnentechniker alles vorbereitet hatte, war noch ausreichend Zeit für einen vernünftigen Soundcheck und letztlich alles im grünen Bereich.

Eigentlich sollte es ein dänischer Abend mit deutschem Support werden, doch LAST SEEN LAUGHING hatten sich leider spontan aufgelöst. Micha von „Tribes of Gaarden – Subculture Concerts“ fragte daraufhin bei uns an und glücklicherweise konnten wir relativ kurzfristig einspringen. Auf einen Gig in Kiel hatten wir schon länger wieder Bock und ein besonderer Bezug ist allein schon dadurch gegeben, dass 3/5 der Band ursprünglich aus jener schleswig-holstein’schen Metropole stammen und Ole noch immer seinen Hauptwohnsitz dort hat. Während wir kurzerhand mit der Bahn anreisten, hatte Ole das Equipment bereits im Kofferraum und war pünktlich um 19:00 Uhr am Hochbunker im Kieler Arbeiter-Stadtteil Gaarden, stand jedoch erst mal am falschen, nämlich dem verschlossenen Eingang. Als wir kurz darauf eintrafen, war der schon wieder weg und seine fragenden Nachrichten und Anrufversuche erreichten uns ebensowenig wie unsere Nachfragen ihn, da man innerhalb des Bunkers tatsächlich NULL Empfang hat. Mit etwas Verspätung fand man dann aber doch noch zueinander und wuchtete das Zeug in den rustikalen Bau. Im Bunker, den unterschiedliche Veranstalter für unterschiedliche Veranstaltungen nutzen können, roch es etwas befremdlich, da irgendwelche Elektro-Hippies zuletzt mit irgendwelchen Räucherkerzen u.ä. herumhantiert hatten, anzusiedeln irgendwo zwischen Wunderbaum und alter Pisse. Doch auch daran hatten sich unsere feinen Nasen bald gewöhnt und während ich mir schon Janas schmackhaftes Veggie-Chili mit frischem Brot beim ersten (ok, zweiten) Bierchen reinschaufelte, bauten die Jungs ihr Zeug auf und suchte Raoul verzweifelt nach einer Alternative zum vor Ort vorhandenen, zu niedrigen Drumhocker. Als auch dieses Problem wegimprovisiert worden war und schließlich der emsige lokale Mischer und Bühnentechniker alles vorbereitet hatte, war noch ausreichend Zeit für einen vernünftigen Soundcheck und letztlich alles im grünen Bereich.